1.1研究进展

依据市场属性,生态产品可分为纯公共性生态产品、准公共生态产品、经营性生态产品三种类型。纯公共性生态产品具有非竞争性和非排他性特征,主要包括水源涵养、土壤保持、物种保育等生态调节服务,对于维持自然生态系统可持续性至关重要,但一般较难实现市场交易。准公共性生态产品具有有限的竞争性和非排他性特征,需要通过制度设计及开发经营形成经营性产品,包括基于固碳、水质净化等初级生态产品开发的生态资源权益产品,公共湿地、公共林地等公共资源性产品,以国家公园为主体的自然保护区、风景名胜区、自然文化遗产及其蕴含的休闲旅游、自然景观、美学体验等。经营性生态产品是人类劳动参与度最高的生态产品,可直接参与市场交易,主要包括生态农、林、牧、渔、中草药产品,生态能源产品及通过延伸生态产品产业链生产的生态有机食品,工业品及文化产品等,还包括通过生态旅游、休闲农业、生态康养等生态产业化形成的经营性服务。

生态产品本身具有多样性、复杂性特征,同时不同市场属性的生态产品也有着不同的价值实现路径。在地方实践中,打通生态产品价值市场化实现路径是一项复杂的系统工作,涉及土地利用、产业开发、环保投资、权益交易、金融创新等相关政策机制的协调与统一。现阶段存在的问题主要包括:

(1)生态优势转化为发展优势的政策机制尚不完善,目前仅初步探索了生态产品价值核算、生态保护补偿和生态环境损害赔偿政策制度等;

(2)生态产品自身“难度量、难抵押、难交易、难变现”,转化能力明显偏弱;

(3)生态环境保护总体投入不足,资金缺口较大,社会资本和金融机构因项目缺乏投资回报机制,难以参与到生态环境保护治理中。在此背景下,迫切需要一种有效的模式,能够将政府统筹施策与市场配置资源高效统一、精准投入,实现生态环境治理与生态产品相关产业开发一体化实施,带动相关企业、金融机构等多元参与生态产品开发经营。EOD模式就是在生态环境治理与产业开发项目层面探索生态产品价值实现机制的模式之一。

“生态导向”最早由美国学者霍纳蔡夫斯基在1999年提出,是从“生态优化”强调单纯“保护”向利用生态来引导区域开发的“生态导向”方向发展。世界上诸多国家和地区也在积极探索EOD模式的城市规划与建设,如新加坡、美国波特兰都市区等。我国学者辛璐等、王子婧等分析了EOD的理论、演进及内涵特征等,认为EOD模式的核心在于将生态环境保护带来的外部经济性(周边资源的溢价増值)内部化,能够解决城乡建设、经济发展与环境保护的矛盾,有利于实现人与自然的和谐统一。周兰萍和张留雨、王天义、李若鹏等探讨了EOD推动绿色投资的相关情况,提出EOD模式可以推动我国基础设施投资朝着绿色低碳、高质量、可持续发展的方向稳健前行,最终实现生态治理和经济社会的融合发展。逯元堂等研究了EOD模式实施要义,从项目策划、项目运作、资金筹措、收益平衡和项目绩效等方面提出了EOD项目实施的路径和建议。袁宏川等运用博弈论、云模型初步构建了EOD项目风险评价体系。

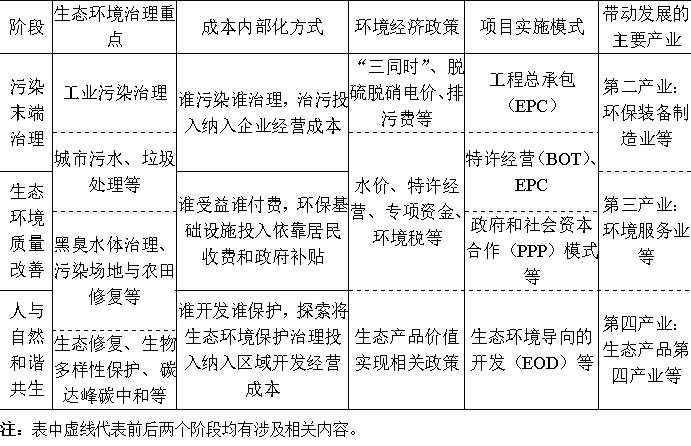

表1 :生态环境治理项目实施模式演进过程

1.2演进过程

随着我国生态产品理论与实践的不断发展演进,EOD模式的内涵拓展延伸为创新性的项目组织实施方式,并在国家高位推动下由理念研究逐步走向试点实践。生态环境部提出EOD模式就是通过生态环境治理与产业开发项目组合开发、统筹推进,通过改善生态环境质量,提升区域发展品质,将生态产品价值释放到片区开发、生态农业、文旅康养等关联产业,实现产业增值溢价,以产业盈利反哺生态环境治理,是生态产品价值实现机制的重要组成部分。本研究认为EOD模式顺应了发展需求,在国家推动与地方实践的基础上,推广条件逐渐成熟,将成为区域推动生态产品价值实现市场化转化的重要举措之一,在生态环境保护与绿色经济发展中发挥了重要作用。

我国生态环境治理走过了近50年历程,根据生态环境治理重点内容的不同,可将生态环境治理分为三个阶段。不同阶段生态环境治理成本内部化方式的不同,形成了与之配套的环境经济政策及项目组织实施模式,如表1所示。第一阶段是以工业污染治理、生活污水垃圾处理等为主的污染末端治理阶段。以谁污染、谁治理为原则,污染治理投入纳入企业经营成本,工程总承包(EPC)成为项目实施的主要模式。第二阶段是以黑臭水体治理、污染场地与农田修复等为主的生态环境质量改善阶段。以谁受益、谁付费为原则,环保基础设施投入依靠使用者付费和政府补贴,特许经营、政府和社会资本合作(PPP)等模式得到应用推广。现阶段为第三阶段,是以生态修复、生物多样性保护、碳达峰、碳中和等为主的人与自然和谐共生阶段。以谁开发、谁保护为原则,探索将生态环境保护治理投资纳入区域开发经营成本,EOD模式应运而生。

1.3实践情况

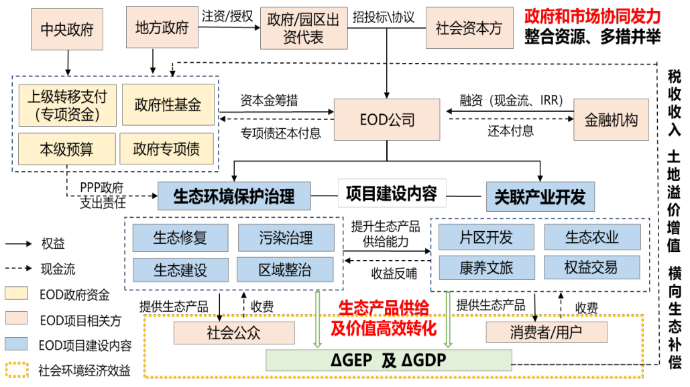

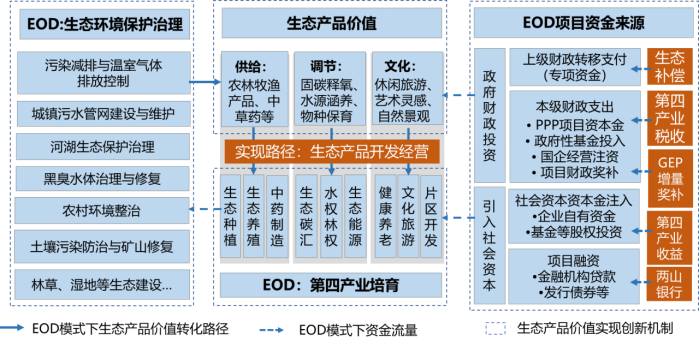

目前,各地在EOD项目组织实施方面开展了实践探索。通过生态环境治理实现生态产品价值保值增值,并通过开发经营生态农业、文旅康养、商业地产等关联产业,将生态产品价值转化为经济效益,推动区域绿色可持续发展。如成都锦江流域综合治理、蓟运河水系治理、永定河流域治理等。2021年,生态环境部、国家发展改革委、国家开发银行联合发文,同意36个地方政府和企业依托项目开展第一批EOD试点工作。截止到2021年底,国家开发银行按照精准施策、市场化运作和风险可控的原则,对重庆广阳岛、四川遂宁、浙江湘湖等6个试点项目予以倾斜支持,累计授信519亿元,实现发放贷款121亿元。根据36个试点项目情况,生态环境保护治理内容涉及城镇污水处理及配套管网建设、河湖生态保护治理、黑臭水体治理与修复、农村人居环境整治、矿山修复与湿地建设等。通过上述生态环境保护治理,区域生态产品在供给服务、调节服务、文化服务等方面的价值得到提升,并通过生态农业、生态养殖、生态权益、文旅康养、片区开发等关联产业的开发经营实现价值转化,新产业、新业态得到培育和发展,产业收益反哺投入生态环境保护治理的良性机制得以确立。同时,试点项目在财政资金奖补、多元生态补偿、政府专项债券、集体建设用地入市、政策性基金股权投资等方面积极探索新政策、新机制,促进形成财政金融等多措并举、协同支持生态环境治理的新格局,如图1所示。

图1:EOD模式生态产品价值转化路径及创新机制

总结试点项目经验,EOD项目实施路径的四个主要环节为:一是保护优先,切实解决突出的生态环境问题;二是因地制宜,结合地区实际合理、有序地发展关联产业;三是系统推进,政府和市场协同发力;四是破解瓶颈,探索新机制新举措推动生态产品价值实现。

2.1 坚持理念:保护优先,绿色发展

EOD项目策划与实施须坚持生态环境保护优先,首要任务是解决区域突出的生态环境问题,增值自然资本,厚植生态产品价值,将生态优势转化为发展优势。第一批36个试点项目涉及的生态环境保护治理内容包括水环境综合整治、固体废物处理处置、农村人居环境整治、矿山修复、荒漠化治理、城市环境综合整治等。其中,水环境综合治理类项目数量最多,占试点项目环境治理类项目总数的45%,主要原因是现阶段水环境质量改善后关联的土地利用、文旅康养等产业增值,地产类项目收益相对较好,有利于对生态环境治理投入的反哺,生态产品价值市场化转化路径和方式相对较为成熟。由此可见,生态产品是自然资源的产物,良好的生态环境是生态产品价值实现的基础,EOD项目的策划应充分结合区域生态环境保护的需求与生态资源的特色优势,识别具有实施紧迫性强、生态环境效益高、对关联产业具有较强的价值溢出特点的生态环境保护与修复项目,以及与生态环境关联度高、经济发展带动力强、项目收益好的产业开发项目,合理确定项目实施边界和目标要求,开展项目谋划和顶层设计,明确项目投资规模、建设内容、技术路线等。

2.2 产业融合:因地制宜,合理开发

根据生态环境质量的改善对关联产业或区域开发发挥的价值提升作用,EOD项目策划中应因地制宜地选择适宜当地发展相关产业及相关权益交易,促进生态环境质量改善与提升产生的生态价值转换为经济价值。结合试点工作,EOD项目中生态价值转换为经济价值的路径主要包括四类:

(1)关联产业形成价值,通过提升周边生态环境质量,带动区域关联产业等发展从而形成相关经营收益。如依托洁净的水源、清洁的空气、适宜的气候等自然本底条件,适度发展数字经济、洁净医药、电子元器件等环境敏感型产业;依托优美的自然风光、历史文化遗存、中医药资源禀赋,引进社会资本,打造文旅休闲、医疗保健、养老养生等多元业态发展。

(2)依托修复的土地进行产业开发获得收益。如对开展荒山荒地、黑臭水体、石漠化等综合整治的社会主体,在保障生态效益和依法、依规前提下,允许利用一定比例的土地从事生态产业开发而获取收益。

(3)生态资源的权益交易形成的收益价值,如通过生态环境治理,获得集体建设用地交易收益、生态林建设指标、能源资源配额指标等;通过碳汇增量、排污权、用能权等资源权益指标交易的方式,获得相关收益等。

(4)生态补偿收益,主要依据生态保护补偿制度,获得中央和省级财政参照生态产品价值核算结果、生态保护红线面积等因素分配的资金,以及生态产品供给地从受益地按照自愿协商原则获得的横向生态保护补偿资金等。

2.3 系统推进:政府主导,市场运作

EOD项目内容既涉及公益类、准经营类的生态环境治理内容,又涉及产业发展、区域开发等经营类项目,复杂性强,涉及面广,需政府和市场协同发力,建立政府主导有力、社会参与有序、市场调节有效的运行机制,整合资源、多措并举,打通生态产品价值的实现路径,如图2所示。政府注重发挥其在项目捆绑、资源搭配、制度设计、特许经营、资金奖补、绩效考核和营造氛围等方面的主导作用。一是强化项目系统谋划和顶层设计,合理确定项目实施边界和目标要求,明确部门分工与合作,确保EOD项目规划—建设—运营一体化实施、整体统筹推进。二是对EOD各子项目的审批、建设、运营、绩效考核履行监管职责,确保EOD项目实现公益部分预期成效目标。三是为项目实施合理配置资源,结合实际综合运用专项资金、PPP、特许经营等政策支持EOD项目实施,推动建立EOD模式下生态产品价值实现的核算、定价、调价与绩效考核机制,探索开展区域GDP与GEP增量统计与奖补。同时,EOD模式本质上是市场化的项目运作方式,应充分发挥市场配置资源的决定性作用,激发市场主体活力,提供投—建—管—运等系统解决方案,并不断拓展延伸产业链、价值链,探索新技术、新工艺、新模式,提高保护修复与开发经营效率,推动区域关联产业发展,实现生态产品价值的高效转化。